万能を演じないことが、ラーニングファシリテーションの基本

新しい先生の在り方とは、何か?

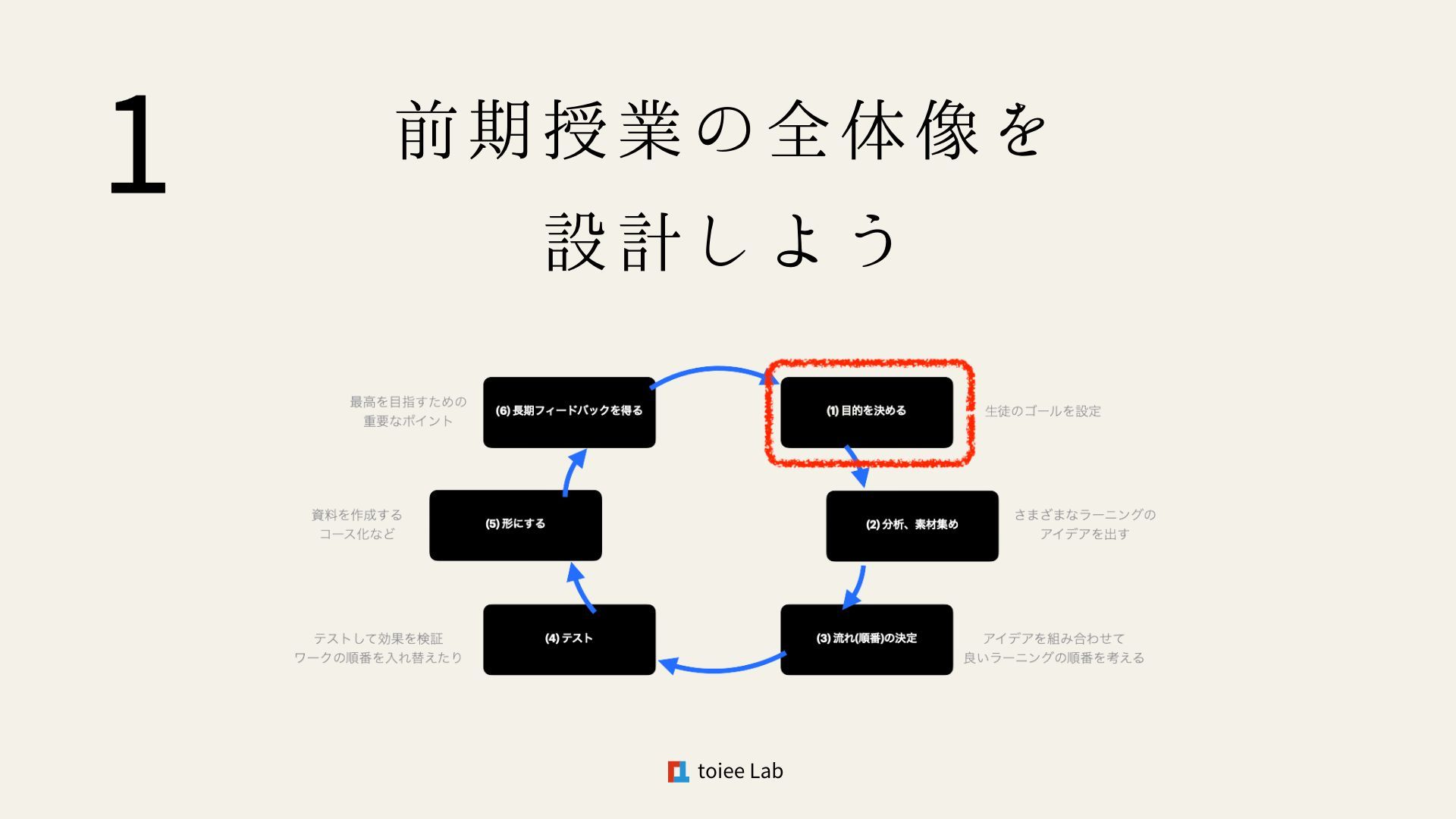

現在、チームメンバーの実和さんが大学で授業を受け持っています。

毎週、様々なチャレンジを行なっており、そのチャレンジの様子をシェアしてもらい、みんなで議論しています。

その中で、「大切な気づき」がありました。

「ファシリテーターとして、あるがままであることの大切さ」

「万能を演じないこと」

「万能でないからこそ、生徒に学びを提供できること」

これらについて、以下に記したいと思います。

従来の先生像

なぜだかわかりませんが、もしかしたら儒教の影響かもしれません。私たちは、先生に「万能さ」を求める社会に生きています。その影響を受けて、先生と呼ばれる人々も、なぜか「万能であるべきだ」と自らを律しています。

「よりよく」を求めることは大切ですが、万能ならざる人間を受け入れることは、もっと大切です。

これを失うと、「万能を演じている自分」に自己同一化してしまいます。これをエゴと言います。toiee Labでのラーニング・ファシリテーションでは「いかにエゴを抑えるか?」が、いつもテーマになってきます。

万能を演じることに無自覚になると、「予期せぬこと」に蓋をし、ハプニングから生まれる創造性よりも、「抑圧された秩序」を重んじるようになります。

こうなると、生徒は「言われたまま、期待されたことに従う」ようになります。まるで、ロボットのようになってしまいます。

同時に、先生たちは「生徒の質問に全部答えるべき」と思って、過剰な授業構成、準備を行い残業が増えてしまうかもしれません。

もしかしたら、先生たちが考え方を変えると、もっと授業の準備が楽になり、学びの質が上がり、生徒のストレスが軽減し、いじめなども減るかもしれません。

「従来の先生のイメージ」は、本当に正しいのか?より良い方法は、他にないのか?と考えることも大切です。

機器のトラブルで、生徒に助けを求める先生

初の実和さんの授業で、ちょっとしたトラブルがありました。

なんでも、Macを接続し、ビデオを流したところ音が流れなかったそうです。あれこれ、接続を変えてみたものの解決せず。そんな中、彼女は

「誰か、どうしたらいいかわかる?」

と尋ねたそうです。すると、詳しい生徒が、発案して

「先生、パソコンの音量を大きくして、持っているマイクを近づけたら?」

と答えました。それに対して、彼女は

「最高!天才!それいいね!」

「今後も、助けてね」

と答えたそうです。

私は、このことを聞いていて「素晴らしい先生(ファシリテーターだ)」と思いました。先生たるもの、ITの授業をする側の人間が、こんなことを生徒に助けてもらうなんて!と思うかもしれません。

しかし、別に死ぬわけじゃなし、いいじゃないか?と思います。

この一連のやり取りでは、

- 先生だってわからないことがある、普通

- アイデアを出して提案することがOKな教室である

- 良いアイデアは、生徒発案だって受けて取ればいい(フラットな関係性)

- 生徒も、主体的に授業を手伝ってOKだし、感謝される

このようなメッセージを与えています。

随所に、新しいパラダイムの教育が現れている

他にも、彼女は「学生たちに、これわかる人?」と聞きます。この時の質問は、テストではありません。

「私はわからないんだけど、誰かわかりますか?」

という質問だったりします。

生徒が自分で考え、アイデアを出したらそれを試してみるようなことを授業でやってのけます。こうなると、誰が先生で、誰が生徒かわかりません。それで良いのです。

私たちが理想とする教室は、外から見たら誰が先生か、誰が生徒かわからない状態になることです。そもそも先生はおらず、ファシリテーターです。ファシリテーターも場が温まってきて、みんなが探求モードになれば、自分も楽しくなって参加します。

すると、ファシリテーターも「どこに行った?」となります。

これが新しい教育のパラダイムです。ラーニングの理論からすれば、当たり前の状態とも言えます。

これからも、彼女の挑戦は続きます。このサイトでは、その挑戦を記事として載せていきます。是非、一緒に学びませんか?

ご参加をお待ちしております。