人の学習、認知、理解、推論能力、記憶形成の仕組みを考慮し、メンタルモデル、知識・スキルの階層、要素分解などの分析を行い、設計し、テストし、フィードバックから改善し続けるプロセスのことです

ラーニング・デザインとは何か?

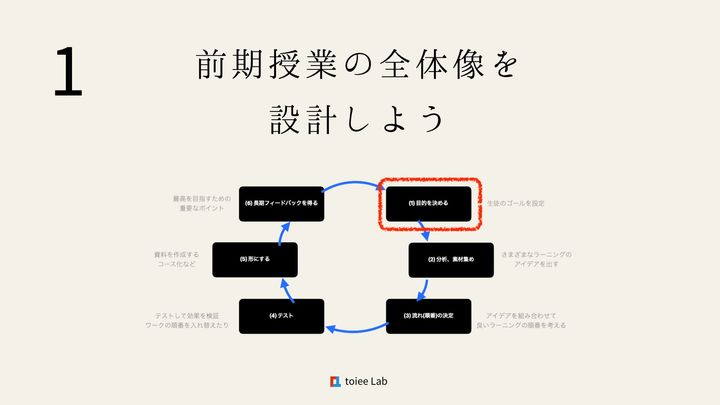

ラーニング・デザインは、大きく分けて3つのパートに分かれます。

- ラーニング分析

- 設計とテスト

- 結果(フィードバック)からの改善

この3パートを繰り返すことで、より多くの人に学びやすい教材や、教育プロセス、ワークショップを設計します。

また、上記のプロセスを実現するにあたって、ソフトウェア開発などで活用されているアジャイル開発(KANBAN、ISSUE管理、ソース管理など)の手法を使うと、とても効果的です。

toiee Lab では、Github を使って、ワークショップ設計の変更履歴を残したり、開催からのフィードバックをISSUE管理するなどを行なってきました。

以下では、上記の3つを解説します。

1. ラーニング分析とは何か?

ラーニングデザインでは、最初に学習対象について、分析します。分析ツールは、さまざまなものがあります。複数のツールを使って分析することで、複数の視点から学習対象の知識、スキル、考え方を理解します。

よく使う道具は、以下の通りです。

- 全体像分析 : 学習対象の全体像を描き出します。どのようなトピックから細部に分かれていくのか、それぞれの関連性、他の分野との関連性などを描きます

- メンタルモデル分析 : 全体像などから、獲得するべき「メンタルモデル」を考えます。メンタルモデルとは、さまざまな事象を捉えやすくする内面イメージです。体系的な知識であれば、その体系がメンタルモデルになります

- 階層分析 : 知識やスキルを「階層」に分けます。高次の抽象的な知識、スキルの定義から、それらを支えるより具体的で、物理的で、動作的な次元に分けることで、学習すべき内容、それらの統合方向などを把握します

- 手段目的分析 : 学習する対象のメソッドや知識を「手段目的ゲーム」と呼ぶ方法で、分析します。これを通じて、講座のコンセプトや、他の分野とのつながりが発見しやすくなります

- S.A.K比較分析 : 技術(Skill)、姿勢・考え方(Attitude)、知識(Knowledge)に分けて、「初心者 vs 上達者」や「挫折した人 vs 上達者」で比較することで、何が決定的に違うのか?を探ります

- パラダイム分析 : 上記のSAKの根底に、パラダイム(そもそもの世界観、価値観、考え方の違い)がないかを考えます

- 習得の4要素分析 : 習得に必要な4つの要素の視点から学習対象を習得する上での課題の選定などを行います

他にも、状況に合わせて、さまざまな分析方法を活用し、学習する対象について理解を深めるのが「ラーニング分析」です。

ラーニング分析が、しっかりとできれば、ラーニングデザインは行いやすくなります。

2. デザインとテスト

toiee Lab では、ラーニングデザインは、以下の3つになります。

- ウェビナー(講義型)の設計

- コース設計

- ワークショップ設計

ウェビナーの場合は、主に「伝えること」がメインになります。受講者は、講義をなんとなく聞き、録画を後で再生することになります。そのような環境を考慮して、講義の内容を決定します。

コース設計は、コース機能を活用できるような形式で、学習内容を細かく分解し、レッスンを設計します。

ワークショップは、複数人で協力して学習することで、人間本来の学ぶ力を引き出し、学ぶ楽しさが味わえるように設計します。またワークショップ設計は、ラーニング・ファシリテーションを前提として設計します。

このワークショップ設計が、最もtoiee Labらしさが出ると思われる場所です。

講座、ワークショップを設計できたら、リリースする前にテストを行います。社内テストや、関係者にテストを行い改善を行います。また実際に受講者に提供した場合は、短期、中期、長期にフィードバックを集めて、問題点、役に立った点などを集計します。

3. フィードバックと修正

テスト講座を行う場合、被験者をラーニング・ファシリテーターかつ対象分野の知識や経験がない人を選びます。

すでにリリースしたワークショップであっても、開催するごとに、振り返り会を開き、現状を知るサブファシリテーターや、参加者の一部の方からフィードバックを得るようにします。

常に改善を行う文化をラーニングをデザインするチームに持たせるべきです。

フィードバックは、直後に効果測定するだけでなく、しばらく経った後に「学習内容をいかせているか?」などを尋ねることでも得ることができます。

理想としては、短期(1ヶ月以内)、中期(3ヶ月内)、長期(1年以後)で得られると良いです。

長期でのフィードバックによって、「そもそも、このトピックは学ばなくて良い」を発見できるかもしれません。

より深く学びたい方へ

以下のコースにて、詳しく説明しています。興味がある方は、ご覧ください。無料視聴分もたくさんあります。

まずは、ラーニング理論について学ぶのが良いです。このコースの中では、ラーニングデザインやファシリテーションについても触れています。デザイン、ファシリテーションの全体像、中心コンセプトが学べます。

次に以下のコースで、ラーニングデザインを詳しく取り扱っています。

また、具体的に「ウェビナー作成、ウェビナー配信、コース作成、コース撮影、配信」について学びたい方は、以下をどうぞ。